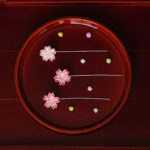

大正三年(1914年)刊 女子技芸つまみ細工全書より

はじめに

つまみ細工は200年以上続く伝統工芸ですが、師弟間での技術の伝承が主であったために、現在書物として残っているものは殆どありません。そのため、残念ながらつまみ細工の正しい歴史や技術が伝わっておらず、伝統的な技法が廃れていたり、その起源等について誤った情報が広まったりしています。

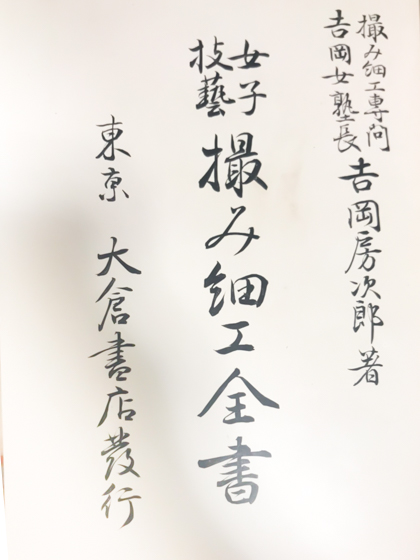

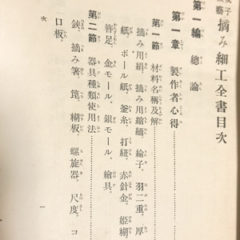

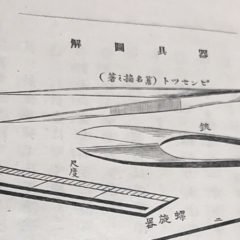

そのような中、現存する貴重な文献に、大正3年(1914年)に女学校のつまみ細工講師であった吉岡房次郎氏が書いた、「女子技芸つまみ細工全書」があります。

今回、本サイトでもご紹介した著名なつまみ細工作家の璃鳳氏が、”正しいつまみ細工の歴史と技術を残こし、後世に伝えていく為に、是非、世界中の人に発信してください”と、所蔵するこの貴重な文献の一部を私達に見せてくださいました。

つまみ細工が一般に広まったのは、明治34年(1901年)に当時のつまみ細工専門家の𠮷岡男成が女子の手芸教育の必要性を感じて、数々の女学校で教鞭を執る傍ら、自宅にも教室を開き、つまみ細工の発展に努めところから始まりました。明治36年、当時の文部省が女子手芸教育の訓令を発したことも加わり、つまみ細工は手芸の一つとして広まったのです。

しかしながら、𠮷岡男成は病に伏してしまい、残念ながら病死してしまいました。

つまみ細工の著書は無かったため、吉岡房次郎が彼の意志を受け継いで、書として残したのが本書になります。

このような貴重な機会を、私の使命と受け止めて、皆さまにご紹介したいと思います。ただし原文は当時の書き言葉で書かれていて若干分かりにくいので要約してお届けいたします。

この記事へのコメントはありません。