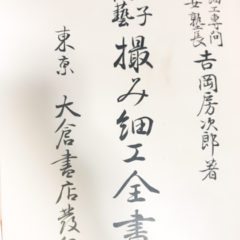

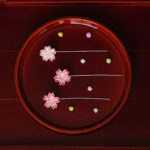

つまみ細工の作家の璃鳳先生の「壁掛け半薬玉」のワークショップが浅草橋のつまみ細工のお教室・葵会にて開催されました。

薬玉

薬玉は知っているけど、壁掛けの薬玉を知っている人は少ないのではないでしょうか。

この壁掛け薬玉は大正時代にひな祭りや端午の節句の時に贈られる贈答品でした。

今回作ったのは女の子向けですが、男の子の場合は兜や菖蒲(勝負の意味格好をモチーフにしたつまみ細工が施されていたそう。)

現在では、名の通る料亭などに行けば見ることができる様ですが、通常あまり目にすることはないかと思います。

璃鳳氏がデザインされた梅の花の花芯は「毛匂」(けにおい)という鹿のお尻の毛で作られた非常に貴重なもの。

「毛匂」は今となっては、東大寺の「お水取り」で僧侶が紙で作る椿に使われくらいだそうです。

*「お水取り」:春の訪れを前に仏の前で罪を懺悔し、天災や反乱などの国家の災いを取り除く行事

この様なつまみ細工に関わる昔の情報は文献が残っておらず、日本の古くからの風習や文化に精通している方のお話が聞けるのは本当にありがたい事です。

そして海外に日本の文化を発信していきたいという想いにも賛同してくださり、色々とご教示いただいているので今後も皆さまへの情報共有場としてお役に立てればと思っております。

璃鳳氏のワークショップは「葵会」にて今後も定期的に開催される予定だそうです。

今となっては市場に出回っていない貴重な材料を使ってつまみ細工の技術や歴史を学ぶことが出来るのはとても贅沢な時間です。

この記事へのコメントはありません。